良かれと思って配信した広告が、かえってユーザーに嫌われ、逆効果になってしまう。

これはマーケティング担当者にとって避けたい事態です。なぜ広告は逆効果になってしまうのでしょうか。この記事では、広告が逆効果になる主な理由と、そうならないための失敗しない運用戦略について、基本的なポイントから分かりやすく解説していきます。

広告が逆効果になる4つの理由

広告がユーザーにとって有益な情報ではなく、不快なものとして認識されてしまう背景には、いくつかの共通した理由があります。これらを理解することが、逆効果を避けるための第一歩です。

表示回数が多すぎる

ユーザーが同じ広告に何度も繰り返し接触すると、最初は目新しさがあったとしても、次第に「しつこい」という不快感に変わっていきます。

これは「ザイオンス効果(単純接触効果)」の限界を超えた状態で、過度な接触はむしろマイナスの感情を生み出します。特にデジタル広告では、一人のユーザーに何回まで表示させるかという「フリークエンシー」の管理が非常に重要です。

R

RGoogleやyahoo、SNSといった各媒体ごとにだけでなく、横断的にフリークエンシーを管理していきたいですね。

興味のない広告が表示される

自分とは全く関係のない商品やサービスの広告が繰り返し表示されると、ユーザーはそれをノイズ(雑音)として認識します。これは、広告を配信する対象を絞り込むターゲティングが適切でない場合に起こります。

例えば、すでに購入済みの商品や、全く関心のないカテゴリの広告が表示され続けると、広告そのものだけでなく、配信している企業に対してもネガティブな印象を抱きかねません。

コンテンツの閲覧を邪魔する

ユーザーは、記事を読んだり動画を視聴したりと、何かしらの目的を持ってウェブサイトやアプリを利用しています。その体験を中断させるような広告は、強いストレスの原因となります。

例えば、記事を読み始めた瞬間に画面全体を覆うポップアップ広告や、動画の最も盛り上がるシーンで挿入される広告などがこれにあたります。ユーザーの目的達成を邪魔する広告は、逆効果の典型例です。

広告の表現が不快感を与える

広告の内容、つまりクリエイティブそのものが逆効果の原因になることもあります。ユーザーの劣等感(コンプレックス)を過度に刺激するような表現、大げさな表現(誇大広告)、または不安をあおるようなメッセージは、たとえ注目を集めたとしても、同時に強い嫌悪感をもたらします。

こうした広告は、短期的にはクリックされるかもしれませんが、長期的なブランドイメージを大きく損なうリスクをはらんでいます。

逆効果につながる広告運用とは

では、具体的にどのような広告運用が、こうした逆効果を招いてしまうのでしょうか。多くの場合、運用担当者の意識や戦略の持ち方に原因が隠されています。

短期的な成果だけを追う

広告運用において、CPAやCVRといった短期的な指標を追い求めること自体は間違いではありません。しかし、それらの数字を改善することだけが目的化してしまうと、配信設定が強引になりがちです。

例えば、コンバージョンしそうなユーザーをしつこく追いかけ回す設定は、CPAを一時的に改善するかもしれませんが、ユーザーの不快感を買い、長期的な顧客になる芽を摘んでしまいます。

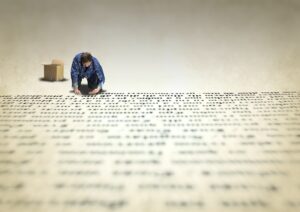

ユーザーの気持ちを無視した配信

広告運用レポートの数字を見ていると、ユーザーが人であるという感覚が麻痺してしまうことがあります。しかし、画面の向こう側にいるのは、感情を持った一人の生活者です。その人が今、どんな状況で、どんな気持ちで情報に触れているかを想像せず、機械的に広告を配信すると、それはコミュニケーションではなく「押しつけ」になります。

ユーザーの体験や感情を無視したアプローチは、逆効果を生む最大の要因の一つです。

広告の質より量を優先する

限られた予算や時間の中で、広告の質よりも量を優先してしまうケースもあります。

例えば、ターゲティング設定を大雑把にしたまま大量のインプレッションを獲得しようとしたり、一つの広告クリエイティブを精査しないまま使い続けたりする運用です。質の低い広告を大量に配信することは、ブランドイメージの低下に直結します。

逆効果になりやすい広告の具体例

ここでは、特に逆効果になりやすい広告のパターンを、具体的な種類別に見ていきましょう。

動画視聴を中断させる広告

YouTubeなどの動画プラットフォームで、本編の途中に挿入されるミッドロール広告は、特に逆効果になりやすい例です。ユーザーがコンテンツに最も集中しているタイミングで強制的に視聴が中断されるため、広告の内容に関わらず、邪魔されたというネガティブな感情が強く残ります。

特に、不快でスキップできない広告が連続すると、その不満は広告主であるブランドに直接向けられます。

購入後も表示される広告

ある商品をオンラインで購入したにもかかわらず、その後も同じ商品の広告が何度も表示され続ける。

これは、一度サイトを訪れたユーザーを追跡するリターゲティング広告の典型的な失敗例です。購入済みのユーザーを配信対象から除外する設定が漏れているために起こります。ユーザーにとっては「もう買ったのに」という不満や、場合によっては監視されているという不気味さを感じさせ、逆効果となります。

画面を覆うポップアップ広告

ウェブサイトを訪れた瞬間に、画面全体に大きく表示される広告(ポップアップ広告やインタースティシャル広告)も、ユーザー体験を著しく損ねやすいです。

特に、バツ印などの閉じるボタンが意図的に小さくされていたり、分かりにくい場所に配置されていたりすると、ユーザーのストレスは最大になります。コンテンツを読む前から不快な体験をさせることは、そのサイトやブランドからの即時離脱につながります。

劣等感をあおる広告

美容、ダイエット、転職などのジャンルで時折見られる、ユーザーの劣等感や不安を強く刺激するクリエイティブです。「まだ〇〇で消耗してるの?」といった表現や、ネガティブな状態を強調するビフォーアフター画像などは、一部の人の関心を引くかもしれませんが、多くの人にとっては不快なものです。

このような手法は、ブランド全体の品位を下げ、長期的に見て大きな逆効果をもたらします。

広告の逆効果を防ぐための運用戦略

広告が逆効果になるのを防ぐためには、具体的な運用の工夫が必要です。ここでは、マーケティング担当者としてすぐに実践できる基本的な戦略を紹介します。

表示回数の上限を設定する

しつこいと思われないために最も効果的なのが、フリークエンシーキャップの設定です。これは、同一のユーザーに対して、一定期間内に広告を表示する回数を制限する機能です。例えば、「1日に3回まで」や「1週間に5回まで」のように上限を設けることで、過度な接触による不快感を未然に防ぐことができます。

多くの広告プラットフォームで設定可能です。

除外設定を適切に行う

興味のない広告を減らすためには、ターゲティング精度を上げると同時に、除外設定を徹底することが重要です。

代表的なのは、すでに商品を購入したユーザーをリターゲティングのリストから除外することです。また、年齢や性別、エリアなどで除外するのもよいでしょう。そうすることで、広告の効率とユーザー体験の両方を改善できます。

配信面を見直す

広告は、表示される場所によっても印象が大きく変わります。自社のブランドイメージと合わないウェブサイトや、誤ったクリックを誘発しやすいアプリに広告が配信されていないかを定期的に確認しましょう。不適切な配信先を見つけた場合は、速やかに除外設定を行うことで、ブランドイメージの毀損を防ぎ、逆効果になるリスクを減らせます。

特に、アプリ系はクリック率が異常値になりやすい印象ですので、見つけたら除外することをおすすめします。

ユーザーに価値のある広告を作る

広告を単なる宣伝ではなく、ユーザーにとって価値のある情報提供と捉え直すことも重要です。商品を一方的に売り込むのではなく、ユーザーが抱える悩みの解決策を提示したり、役立つノウハウを伝えたりする内容にするのです。

例えば、商品の使い方を紹介する動画広告や、関連するお役立ち情報をまとめた記事へ誘導する広告などは、ユーザーに受け入れられやすく、逆効果になりにくいアプローチです。

A/Bテストで反応を見る

どのような広告がユーザーに受け入れられるかは、実際に配信してみないと分からない部分もあります。そこで、画像や訴求などで複数のパターンの広告を用意し、A/Bテストを実施しましょう。

クリック率やコンバージョン率といった指標を比較し、より反応の良いクリエイティブを見つけていくことが大切です。

知っておきたい広告の業界動向

広告業界のルールや環境は日々変化しています。逆効果を防ぐためには、こうした業界の動向を把握し、適切に対応していく必要があります。

ステルスマーケティング規制(ステマ規制)

2023年10月から、日本でもステルスマーケティング(ステマ)に対する法規制(景品表示法の改正)が施行されました。これは、広告であるにもかかわらず、それを隠して宣伝することを禁止するものです。

広告であることを明示しない不誠実なアプローチは、発覚した際に炎上を引き起こし、ブランドの信頼を根本から失うことになります。

例えば、インフルエンサーが個人の感想であるかのように装って発信し、購買を促して収益を得る行為ですね。

クッキー(Cookie)規制の影響

近年、個人のプライバシー保護の観点から、ウェブ上の行動履歴を追跡するために使われてきた「サードパーティクッキー(3rd Party Cookie)」の利用を制限する動きが世界的に進んでいます。これにより、従来のリターゲティング広告などの精度が低下していくことが予想されています。

この変化は、追跡して配信することが難しくなるという側面と、ユーザーの興味関心を把握するために新たな戦略が必要になるという側面を持っています。

ブランドセーフティの重要性

ブランドセーフティとは、広告が違法なサイトや、差別的・暴力的なコンテンツなど、不適切な場所に表示されることによって、広告主のブランドイメージが傷つくのを防ぐ取り組みです。

意図せずとも、ネガティブな情報の隣に自社の広告が表示されてしまえば、それは広告のパフォーマンスやブランドイメージにとって逆効果となります。広告配信の透明性を高め、配信先を適切に管理するようにしましょう。

広告の逆効果を避けるための心構え

最後に、広告の逆効果を避けるために、運用担当者が常に持っておくべき心構えについてお伝えします。

ユーザー目線で考える

広告運用の設定画面やレポートの数字と向き合っていると、つい忘れがちになるのが、ユーザーとしての視点です。

設定を一つ変更する前に、「もし自分がこの広告を、この頻度で、このタイミングで見たらどう感じるか?」と自問自答するようにしましょう。自分が不快だと感じる設定は、他の多くのユーザーにとっても不快である可能性が高いです。その感覚を大切にすることが、逆効果を防ぐ大きなブレーキとなります。

広告もブランド体験の一部と捉える

広告は、ユーザーがそのブランドに触れる接点であり、ブランド体験(ブランドエクスペリエンス)の重要な要素の一つです。ウェブサイトのデザインや店舗の接客にこだわるのと同じように、広告のクリエイティブや配信の仕方にも細心の注意を払うべきです。広告体験の質を高めることが、将来の優良な顧客を育てることにつながります。

広告の逆効果を防ぐ失敗しない運用戦略

広告が逆効果になるのを防ぐには、配信技術だけでなく、ユーザーの感情を想像することがスタートラインです。

表示回数やターゲティングを適切に設定し、ユーザーにとって邪魔ではなく価値のある情報提供を心がけること。この基本を徹底することが、逆効果を避け、ユーザーや顧客との長期的な信頼関係を築くための失敗しない運用戦略になります。